食塩水はOKで砂糖水はNG?キッチンからはじまる「電気の通り道」の謎(化学)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験!

「電気を通すもの」と聞くと、多くの方がピカピカの金属を思い浮かべるかもしれません。でも、実は私たちのキッチンにある身近な「粉」を水に溶かすだけで、電気が流れる不思議な液体が作れることをご存知でしたか?

今回ご紹介するのは、そんな驚きと発見に満ちた科学実験。「食塩水は電気を通すのに、なぜ砂糖水は通さないの?」という、シンプルながらも奥深い謎に迫ります。使うのは、食塩、砂糖、エタノールなど、どれも一度は聞いたことのある物質ばかり。この実験を通して、水に隠された電気の秘密を解き明かしていきましょう。準備時間は約40分。さあ、科学の世界への扉を開けてみませんか?

実験で使う選手たちを紹介!その正体は?

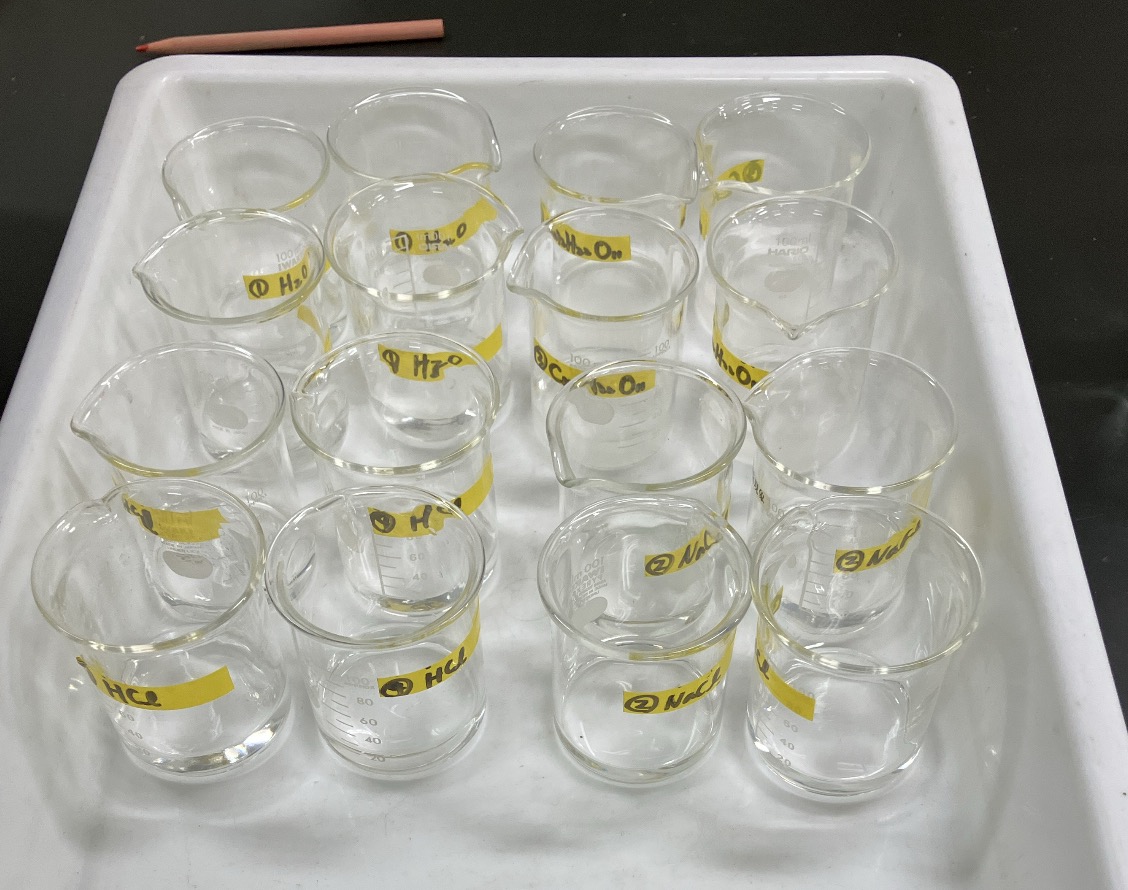

今回の実験に登場する水溶液と固体の選手たちはこちらです。見た目はそっくりな透明な液体もありますが、電気の前では全く違う顔を見せます。

精製水 (H₂O)

食塩水 (NaCl aq)

砂糖水 (ショ糖水溶液 C₁₂H₂₂O₁₁ aq)

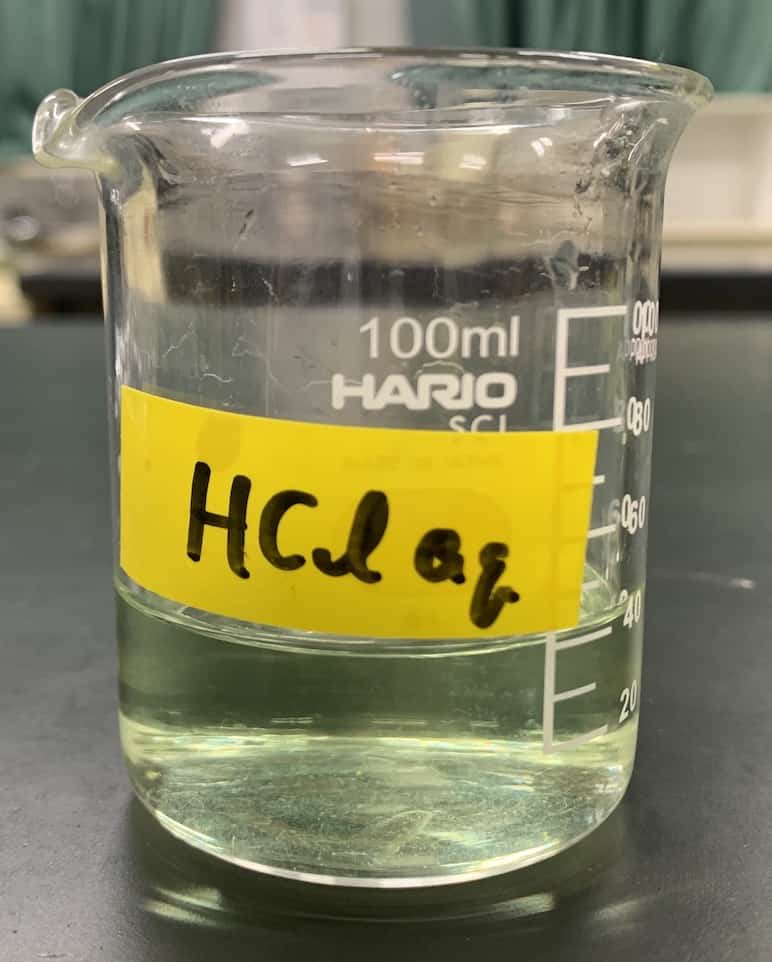

塩酸 (HCl aq)

エタノール水溶液 (C₂H₆O aq)

水酸化ナトリウム水溶液 (NaOH aq)

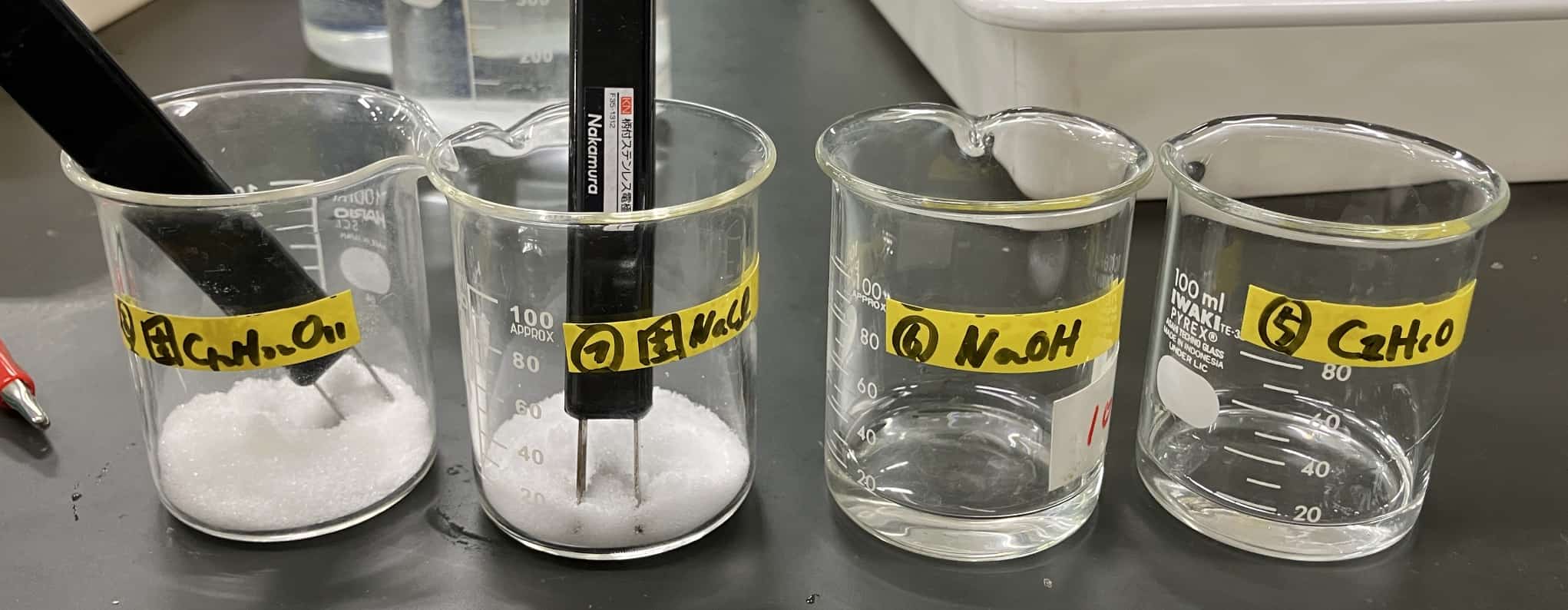

固体の食塩 (NaCl)

固体の砂糖 (C₁₂H₂₂O₁₁)

この中で「電流が流れるもの」と「流れないもの」をチェックしていきます。実は、この違いの裏には「イオン」という小さな粒の存在が隠されています。水に溶けたときに、プラスとマイナスの電気を帯びたイオンに分かれる物質を「電解質」と呼びます。このイオンたちが電気の運び屋となって、水溶液の中を自由に動き回ることで電流が流れるのです。

一方で、水に溶けてもイオンに分かれず、分子のままでいる物質を「非電解質」と呼びます。こちらには電気の運び屋がいないため、電流は流れません。食塩と砂糖、どちらが電解質なのでしょうか?

1〜4の溶液

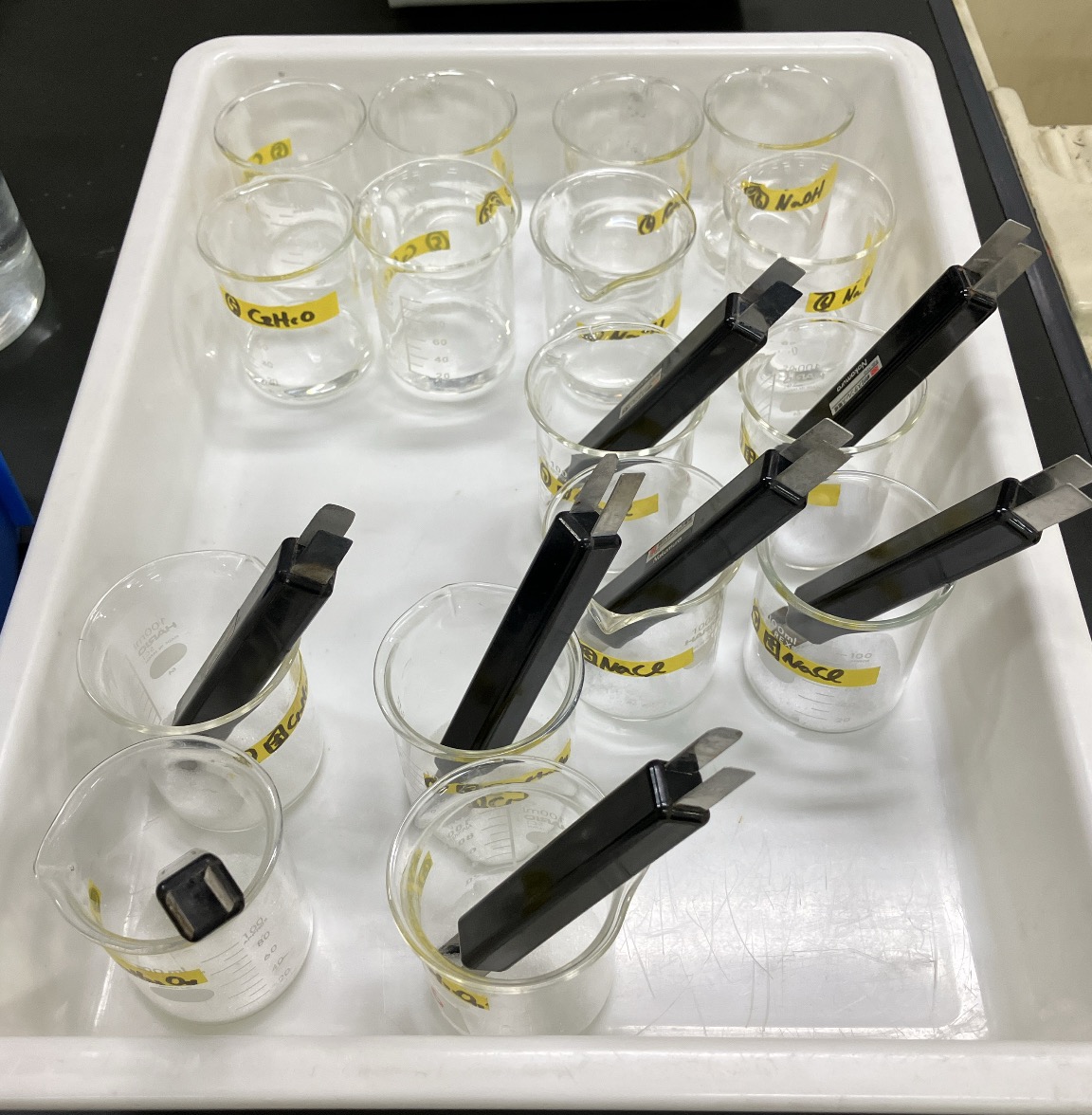

5〜8の溶液

※ なお食塩水と塩酸は、実験中に電極との反応で色が変わってしまうため、クラスごとに入れ替える必要があります。この色の変化も、実は面白い化学反応の証拠なのです。

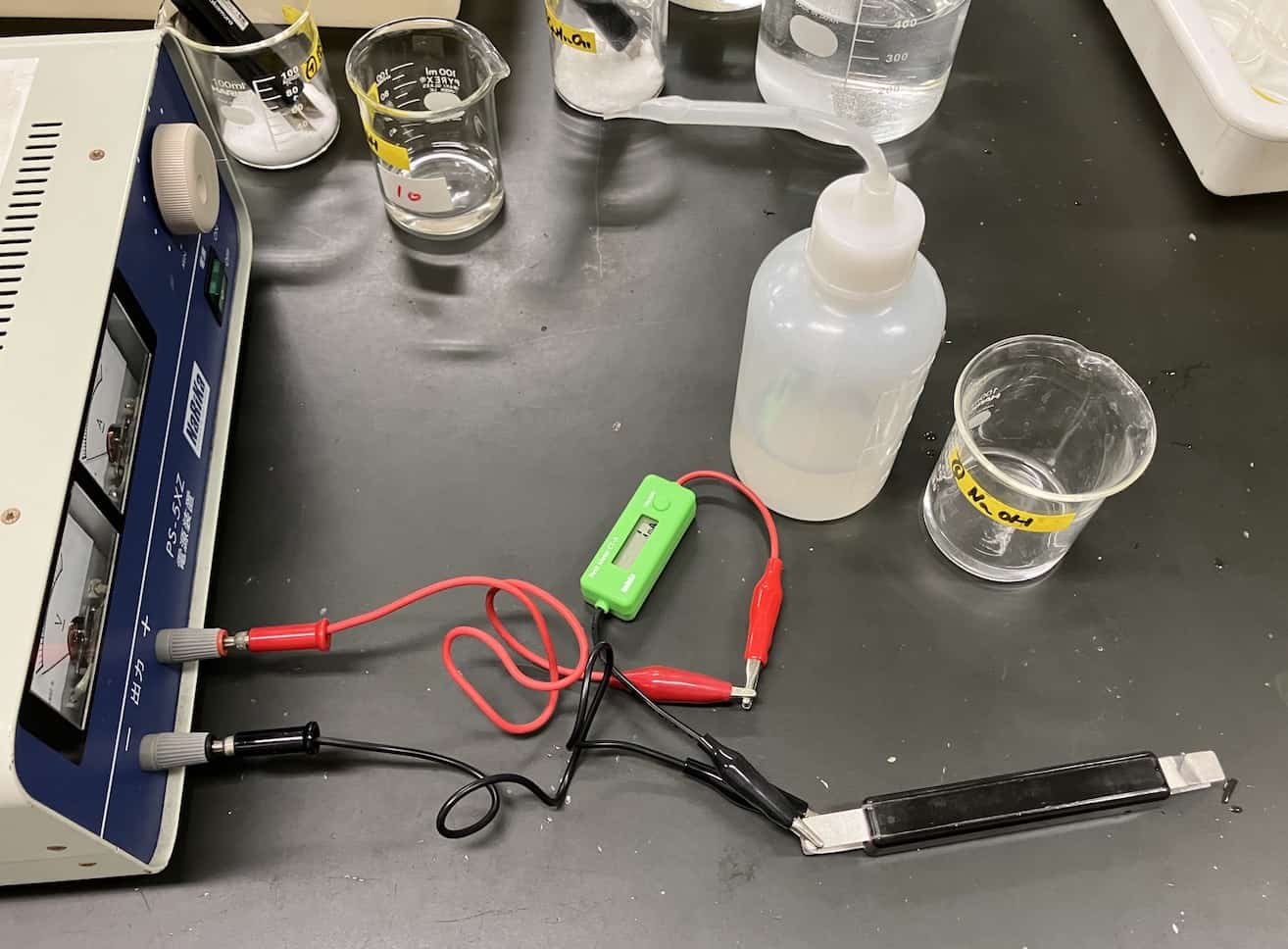

いざ実験!電気の通り道を探せ

生徒たちは、まるで科学者のように慎重に溶液をセルプレートに分け取り、ステンレス製の電極を浸します。電圧を5Vに設定し、スイッチを入れると…電流計の針は動くのか、それとも沈黙を守るのか。固唾を飲んで見守ります。

一つの溶液を測り終えるたびに、電極を蒸留水でしっかり洗浄するのも大切な手順。他の溶液が混ざってしまうと、正しい結果が得られません。地道な作業ですが、これが正確なデータへの第一歩です。

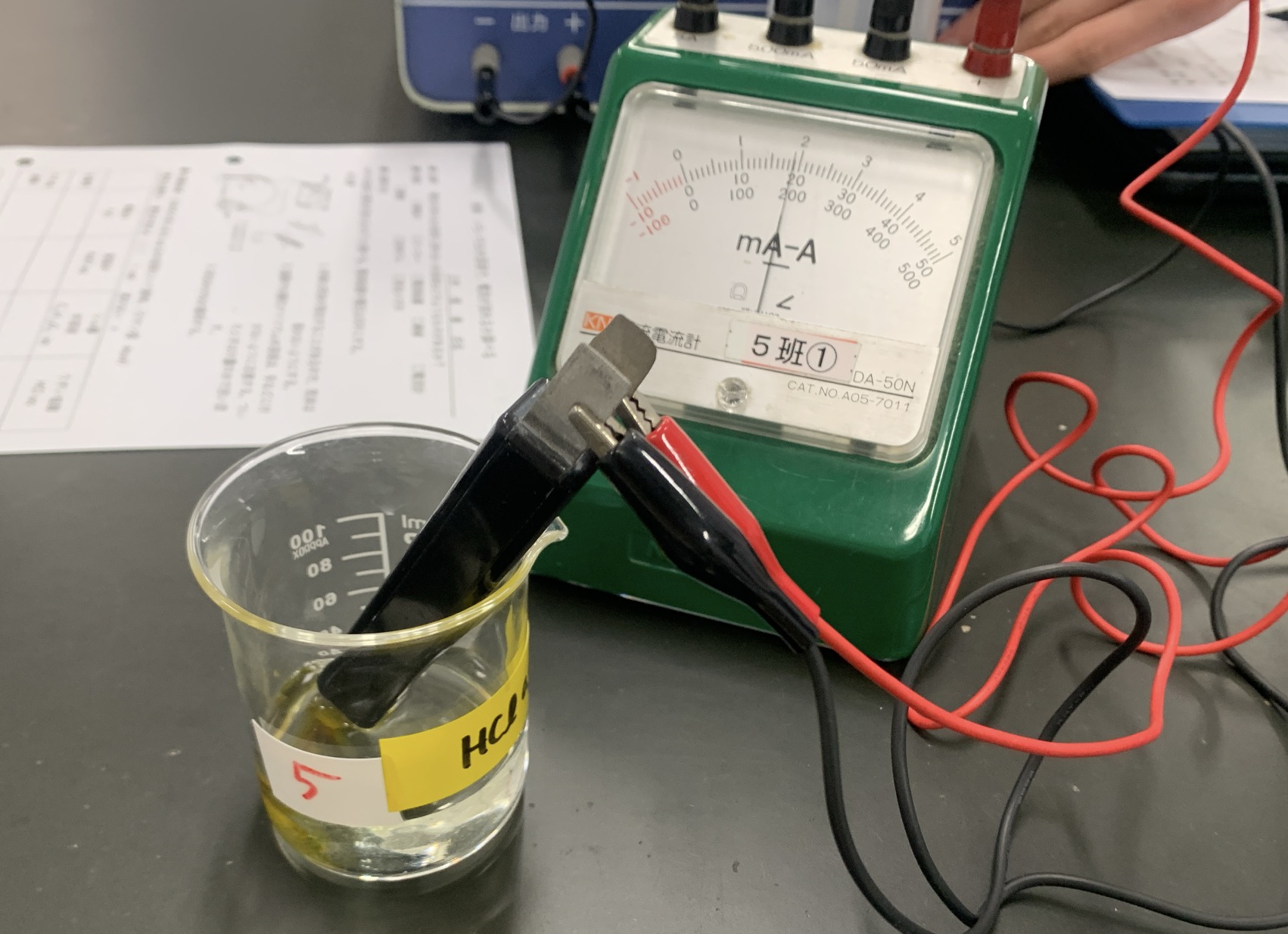

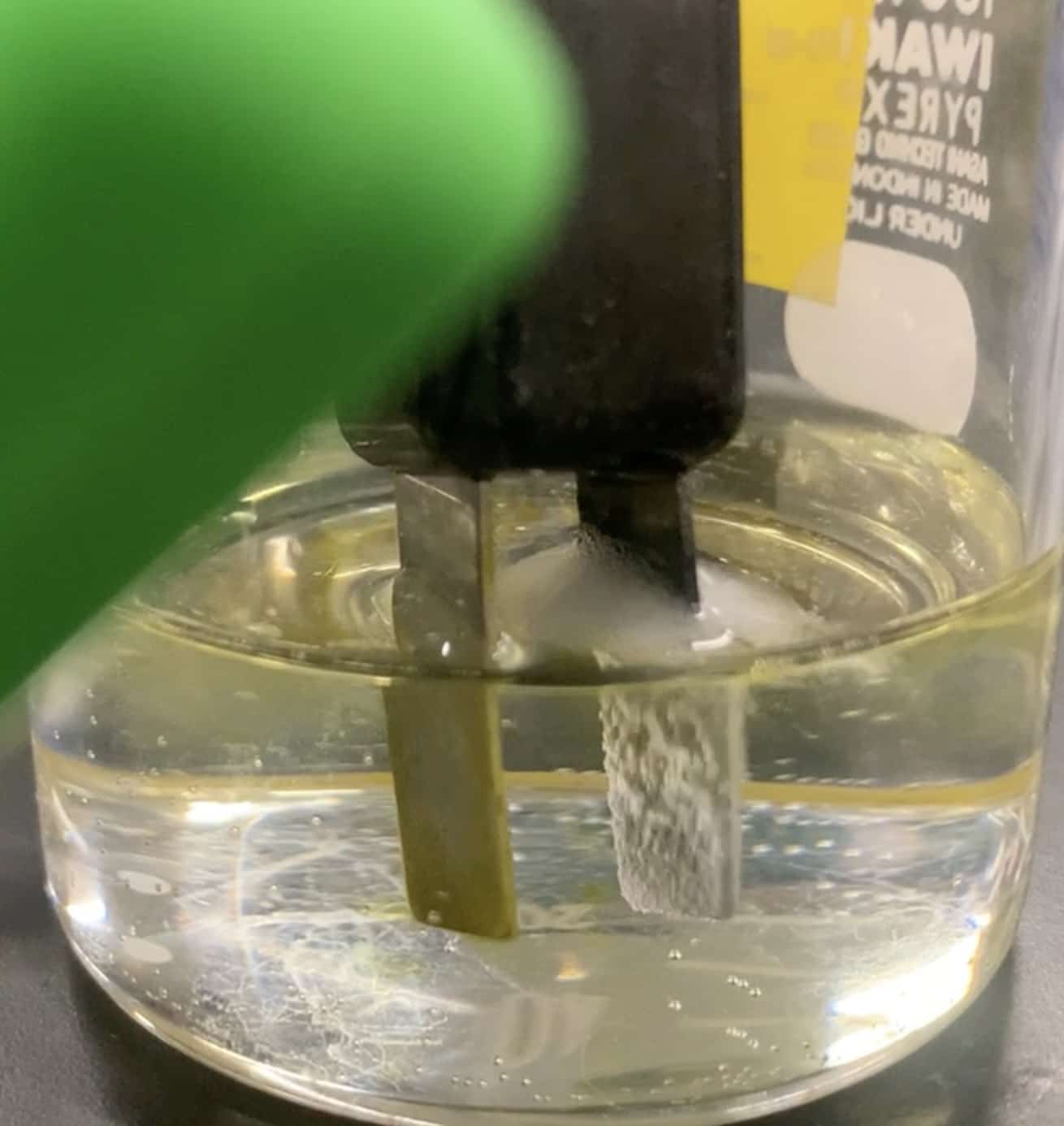

塩酸で発生した泡の正体は?

塩酸(HCl aq)の実験では、特にドラマチックな現象が待っていました。電極を入れた途端、なんと1.13Aという大きな電流が流れ、片方の電極からシュワシュワと激しく泡が発生したのです!

この泡は、電気が水溶液に魔法をかける「電気分解」という現象によって生まれたもの。塩酸に含まれるイオンが、電気のエネルギーによって別の物質、つまり水素ガス(H₂)と塩素ガス(Cl₂)に姿を変えた瞬間です。しばらくすると、プールのような独特の塩素臭が漂い始め、溶液がうっすらと黄色く色づいてきました。

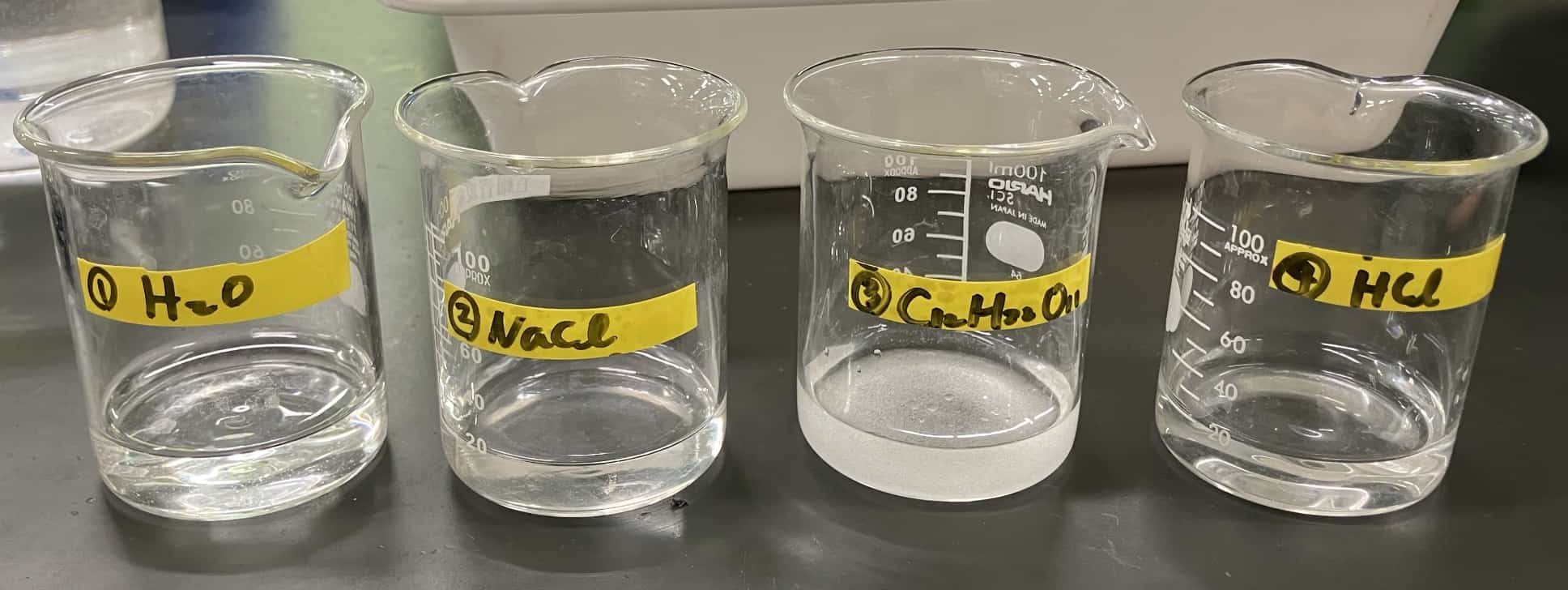

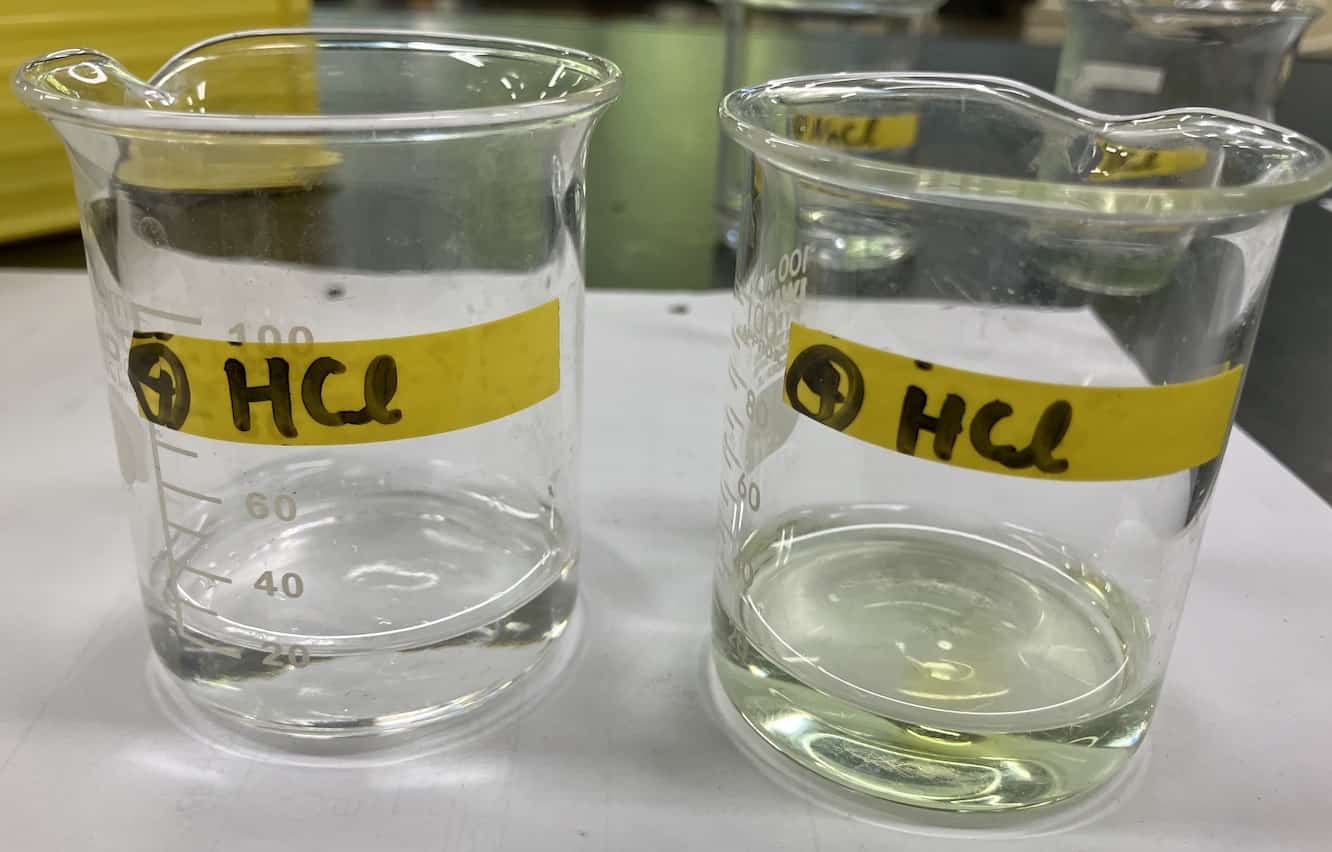

実験前と実験後

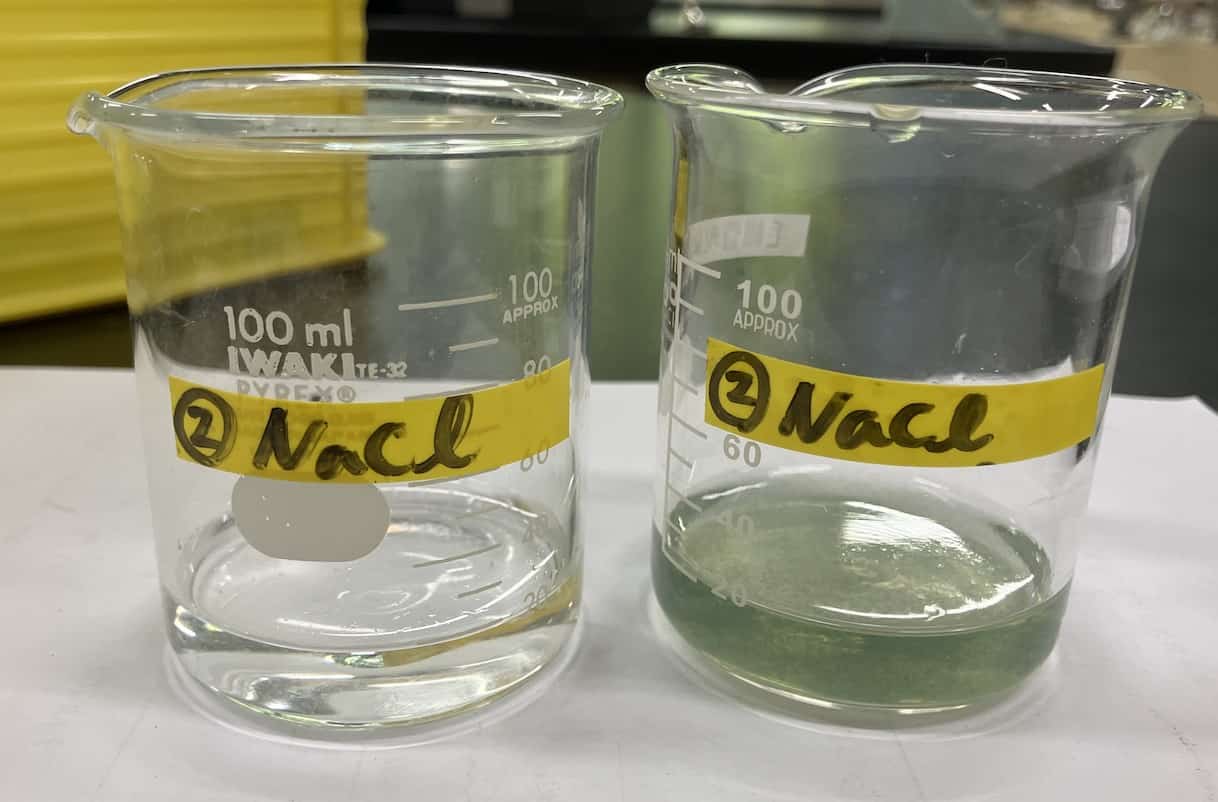

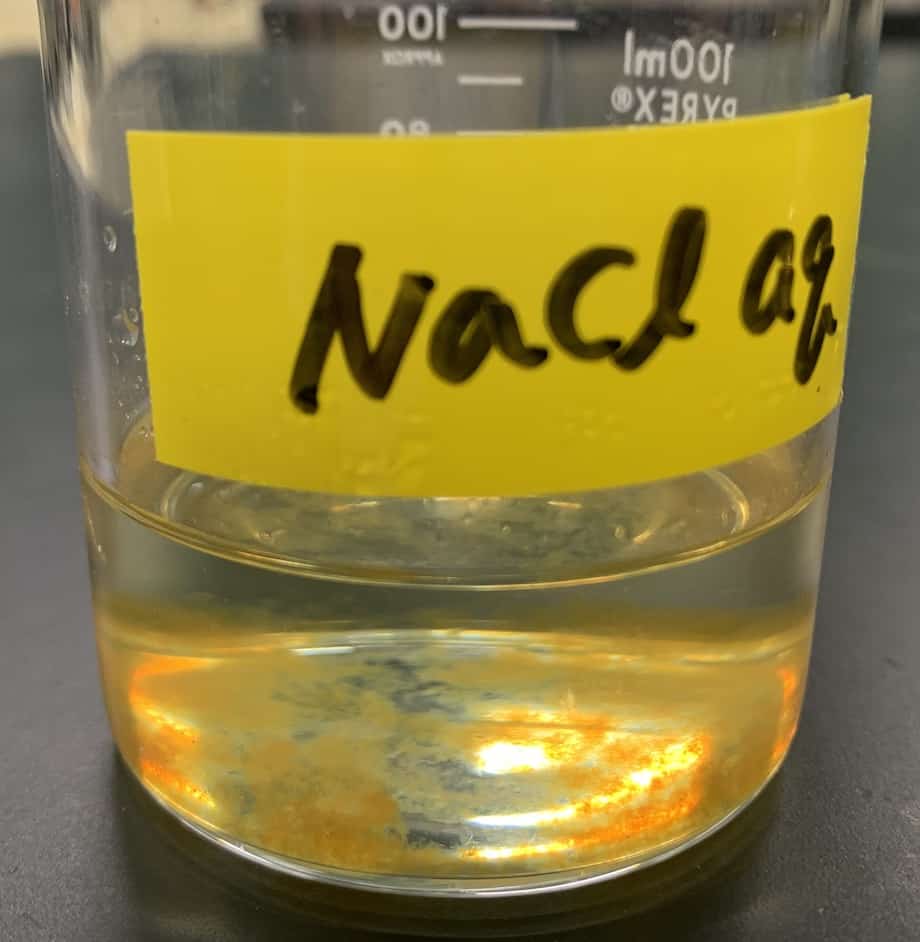

食塩水で起きた色の変化の謎

食塩水(NaCl aq)でも、興味深い変化が観察されました。電流を流すと、溶液が徐々にオレンジ色に濁り始めたのです。これは一体なぜでしょうか?

実験前と実験後

電気分解後の食塩水。オレンジ色の沈殿物ができます。

実はこれ、食塩水自体が反応したのではなく、陽極(+極)のステンレス電極から鉄イオンが溶け出し、水酸化鉄(Ⅲ)というオレンジ色の沈殿物を作ったためでした。水溶液だけでなく、電極という”舞台装置”も反応に関わっているという点が、化学の奥深さを物語っていますね。

長く時間を流しておくとこのようにはっきりと色が出てきます。左が塩酸、右が食塩水。

なぜこのようなことが起こるのか、より詳しい解説はこちらのリンクからご覧いただけます。

塩酸の場合 → 陽極で塩素が発生し、塩素が水に溶けて黄緑色に変化します。反応の詳細はこちら

食塩水の場合 → ステンレス電極が反応し、陽極から水酸化鉄(Ⅲ)が出て茶色~黄色っぽく濁ります。詳しい説明はこちらやこちら。

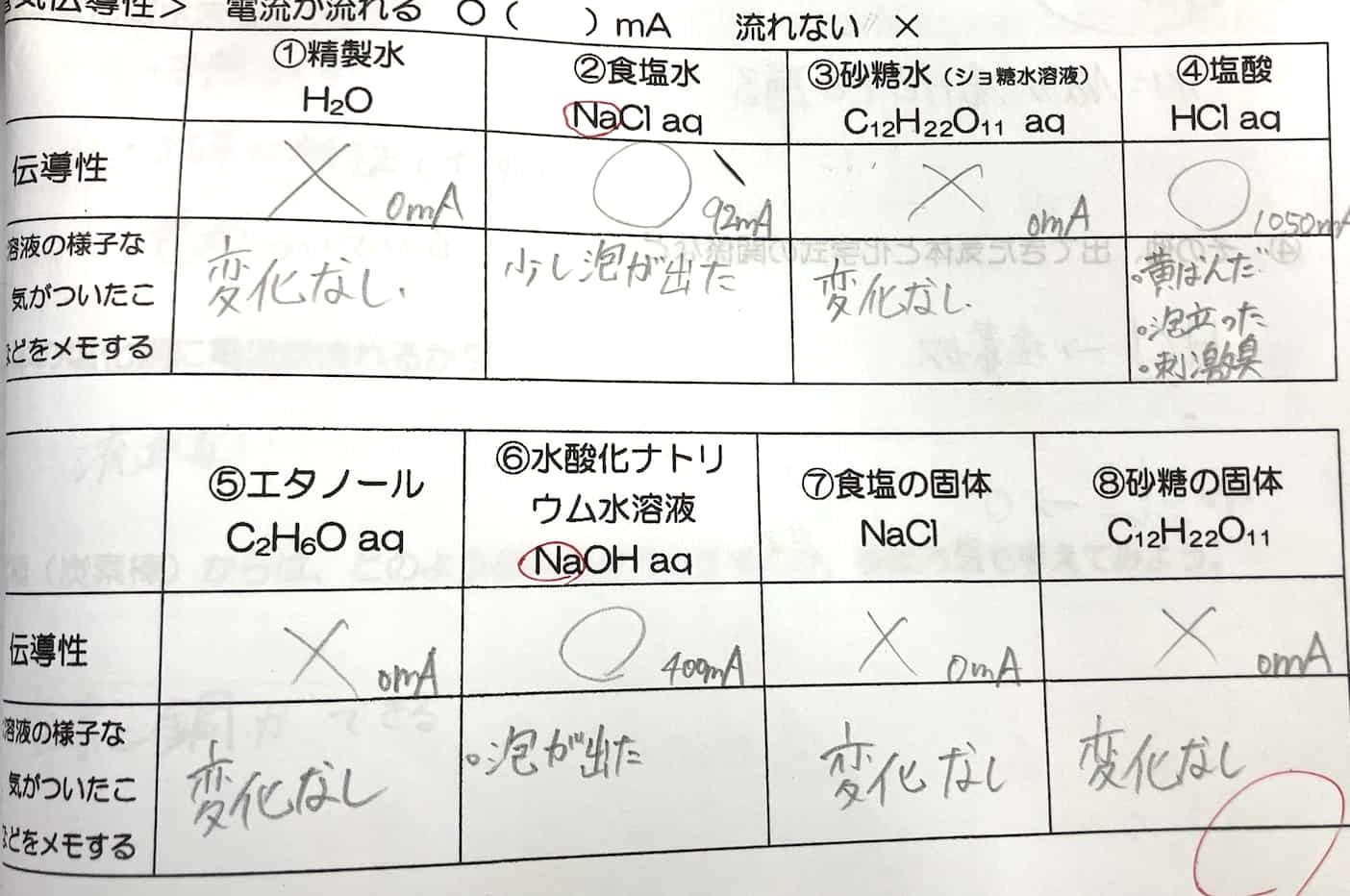

最終結果!電流が流れたのはどれ?

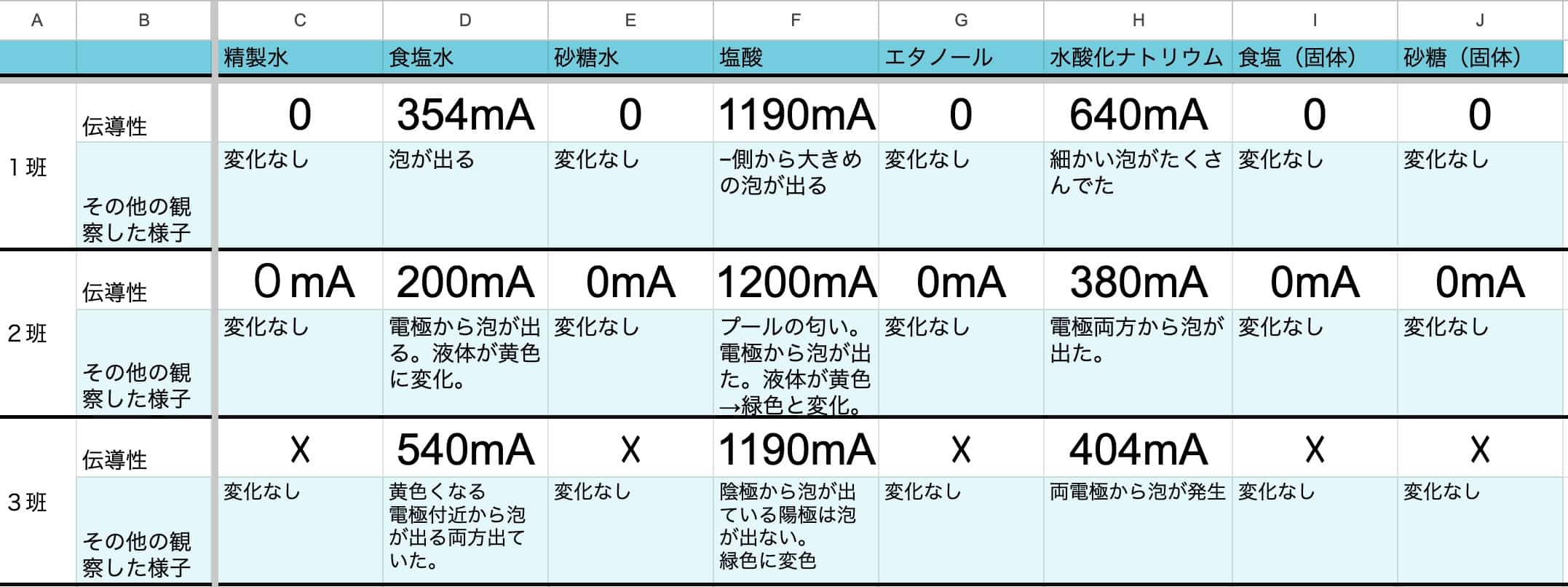

さて、すべての実験を終えて、結果をまとめてみましょう。

【流れた(電解質)】食塩水、塩酸、水酸化ナトリウム水溶液

【流れにくい(非電解質)】精製水、砂糖水、エタノール

【流れない】固体の食塩、固体の砂糖

この結果から、電解質である食塩、塩化水素、水酸化ナトリウムを水に溶かしたものが電気をよく通すことが一目瞭然ですね。

ここで非常に面白いのは、「固体の食塩は電気を通さないのに、水に溶かすと通すようになる」という点です。これは、固体の中ではイオンがガッチリと結晶構造に固定されて動けないのに対し、水に溶けることでイオンが解放され、自由に動き回れるようになるためです。電気の運び屋であるイオンも、自由に動ける「道(=水)」がなければ、その力を発揮できないのですね。

クラスみんなの結果をこちらのスプレッドシートで共有すると、さらに面白い発見があるかもしれません。個々の結果のばらつきを超えて、確かな科学の法則が浮かび上がってくるはずです。

キッチンにある食塩や砂糖も、見方を変えれば壮大な化学の世界への扉です。あなたの身の回りにも、まだ気づいていない科学の秘密が隠されているかもしれませんね。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください! ・運営者・桑子研についてはこちら ・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら ・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!